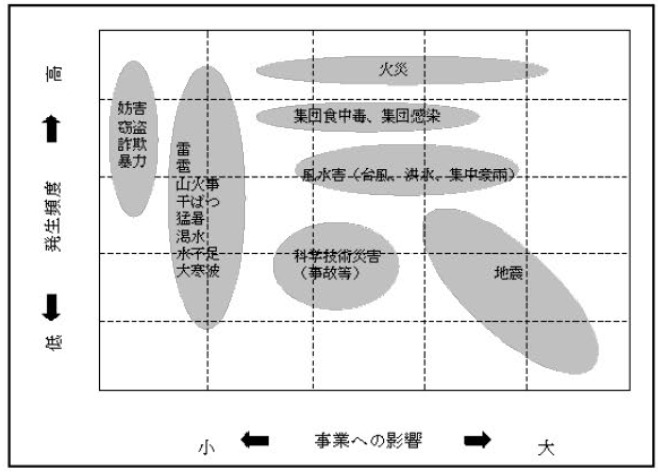

『直面するリスク』という課題が、「中⼩企業BCP策定運⽤指針」の「事業継続計画(BCP)」において、下記のように「災害の重み」と「その発生頻度」を軸としたリスク図で示されています。

設備管理業務においては、このリスク図をもとにして、下記のような事項が考えられます。

「設備管理業務を取り巻くリスク」--BCP等において挙げられる災害等のリスク

<自然災害リスク>

- 地震

倒壊、火災、浸水、---

(南海トラフ地震、---) - 風水害

台風、集中豪雨、洪水 - 土砂災害

- その他自然災害

雷、雹、山火事、干魃(かんばつ)、猛暑、渇水・水不足、大寒波、---

<社会災害リスク>

- 火災・爆発

地震に伴う火災

管理不備による火災 - 食中毒

- 集団感染

新型インフルエンザ、その他

<悪意による災害リスク>

- 犯罪関連

妨害、窃盗、詐欺、暴力、コンピュータ関連犯罪、その他---

<生産管理活動に起因する災害リスク>

- 労働災害

- 科学技術関連

事故・故障・トラブル関連、対応の不備、---

<経営運営上の不備等>

- 営業不振

需要減少、商品&サービスの欠陥・技術ミス、サービスの質の問題、--- - 内部管理(組織管理)不備

企業不祥事(ビジネスエシックス) - 経営トップ(経営中枢者)の課題

経営トップの死亡・病気、経営の誤り(意志決定判断リスク)、事業承継問題、--- - 人材リスク

人手(人財)不足、-- - 過度の(或いは誤った)マスコミ情報による被害

個々のケースを細かく考えれば切りがありませんが、管理業務の継続にも関わる課題にも直面します。

災害レベルでの危機管理と日常レベルでのリスク対応では、その内容(様相)が大きく異なります。

「想定外は認識外(想定外は認識を深めていなかったに過ぎない)」という厳しい言葉もありますが、先ずは危機・危険事象を想定し(リスクを洗い出して)、その内容を深めていく(リスクを分析・評価し、その対応策を検討していく)ということから考えることになります。

人により経験により、危険源の抽出及びその判断に差異が出ないように注意していくことが必要です。

災害レベルでの危機管理においては下記のような事象が挙げられます

- ライフラインの停止(停電、断水、ガス燃料の停止)の場合は?

--設備管理技術者は先頭に立ってその復旧状況に注意を払い対応していく立場となります。 - 建物(社屋・工場・店舗)或いは設備機械等が使えなくなったら?

--被害状況によっては、その安全性の確認まで立入禁止措置等をとることになります。 - その他下記のような事項についても主にハード面で対応していくことになります。

- 情報通信(固定電話、携帯電話、インターネット等)の途絶の場合は?

- 道路の不通・渋滞、交通機関の停止の場合は?

- また運営面で下記のような課題も出てきます

- 管理員の多くが活動できない状況となった場合は?

--管理関係の人は、施設の維持運営には不可欠な存在です。 - 組織内重要情報(パソコン、書類等)が使えなくなったら?

- 管理員の多くが活動できない状況となった場合は?

日常の管理レベルにおいては、主に「生産管理活動に起因するリスク」が該当し、下記事項が考えられます。

- 地震

--避難誘導、機器機能の確認 - 火災

--初期消火、避難誘導、通報

--設備機器の作動状況確認等 - 停電(ビル機能不全)

--早期回復 - 水漏れ(水損)

--原因箇所の措置、損害の拡大防止 - ガス漏れ(爆発の危険)

--供給停止、原因箇所の措置 - エレベーター故障・事故

--乗員救助、使用停止、復旧措置 - 空調停止

--要因対応 - その他警備業務等との連携

- 建物損壊

- 防犯関係

--痴漢逮捕、爆破予告、不審者不審物 - 救急対応

--病気ケガ対応 - 出入り対応

--駐車場対応等

自然災害等事業継続そのものに大きく関わるリスクについては、経営上の重要課題として、経営全体でBCPを深めていくことになります。

設備管理の立場は、それへの積極的なバックアップということになります。

日常活動レベルでの設備管理においては、重大リスクとして「地震」「火災」「停電」「水漏れ」等が挙げられます。

上記BCPにおける災害リスク対応も考慮して、一つひとつの事象について検討を加えていくことになります。

その「影響度(被害の大きさ)」「発生の頻度・可能性」「管理においての回避の可能性or困難性」という評価軸で、リスクという視点でその重み付けを試みて、その内容を業務へ反映していくということになります。

特に設備管理業務においては「回避の可能性(検知・対策の可能性)」がポイントになると思われます。

また、「人的対応力等の要素」「バックアップとなる組織的要素」の検討も重要です。

以上、日常レベルと災害レベルではその対応環境は大きく異なりますが、上記検討結果を「(ビル設備管理)リスク評価表」としてまとめ、常時目につくところに置いておくことも必要です。

ビル設備管理技術者は、ビルの環境の「安全・衛生、快適・利便・経済性」を維持運営しながら、このような非常事態への対応も準備しておく必要があるということになります。